坚守传统匠心 融合现代美学——梁众城以工艺设计诠释东方美学新表达

(文/张诚)在当代设计领域,“传统”与“现代”的平衡始终是绕不开的核心课题:如何将千年传承的榫卯技艺融入现代生活?如何使古典美学的意境在实用器物中自然流露?如何让传统工艺从博物馆的文化符号转变为日常生活中的可用之物?这些问题的答案,正藏在工艺美术师梁众城数十年的创作中。他以木为媒,以匠心为笔,在传统工艺与现代需求之间架起了桥梁,凭借独特的工艺品与家具设计诠释了东方美学的新表达。

自幼浸润木雕艺术的梁众城,对中国古典家具的形制、纹样与工艺有着深刻理解,更是对榫卯技艺情有独钟。在他的眼中,榫卯绝非简单的连接结构,而是东方“天人合一”哲学的具象表达:无需依赖钉子、胶水等外力,仅凭木料间的精准咬合与结构巧思,便能实现“稳固”与“美感”的天然统一。此后,这种“顺势而为”的工艺智慧便深深烙印在了他每一件作品的脉络中。

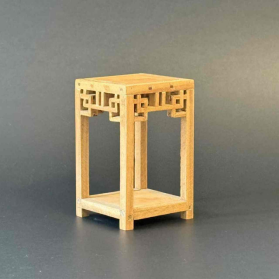

在梁众城的设计体系里,传统工艺的传承从不等于简单复刻,而是在保留文化内核基础上的现代适配。无论是小件工艺摆件,还是大件实木家具,他的作品始终带着鲜明的“梁式印记”:既有传统榫卯的严谨结构打底,又有现代设计的简约线条修饰;既保留中式美学的温润气韵,又融入西方功能主义的实用考量,让“传统”与“现代”在器物中自然共生。

这份“传统与现代融合”的设计思路,在家具创作中体现得尤为鲜明。设计《觅闲圈椅》时,梁众城先溯源传统圈椅的经典制式,以“天圆地方”的东方文化意象构建整体造型:流畅的圆形靠背环绕坐身,弧形扶手自然延伸至座沿,圆润的椅脚线条轻盈收束底部,尽显中式家具的雅致气韵;其又创新性融入西方人体工程学理念,反复调整靠背弧度、扶手高度与座面深度,让这一传承千年的传统坐具,完美适配当代人的坐姿习惯,最终实现“美学”与“舒适”的双重平衡。

觅闲圈椅

而他设计的中式小花几,则将传统榫卯工艺的精妙展现得淋漓尽致。这件花几在结构上处处藏巧:首先,花几腿部与台面以“格角榫”紧密衔接,拼接处严丝合缝,为整体框架奠定稳固基底;其次,腿间设有带古典缠枝纹的镂空牙板,通过“牙条榫”与腿足连接,既进一步加固腿部支撑,又以细腻的雕刻细节增添器物的装饰性;此外,花几下方还增设分层托层,层板与腿足以“穿带榫”或“明榫”连接,既实现分层置物的实用功能,又让整体造型避免单调、更富层次感。虽体量精巧,但这件小花几自带中式家具的温润雅致,能轻松融入现代居家空间而不违和,无论是摆放茶具、绿植还是小型工艺摆件,都能成为空间中的“点睛之笔”。

中式小花几

“每一件作品都该有‘魂’,要么藏着文化的故事,要么装着生活的温度。”这是梁众城对设计“立意”的坚持。他从不将传统工艺美术品困于固化框架,反而擅长打破边界,将古典美学与当代设计语言、现代生活需求深度融合,让作品在“文化内核”与“生活需求”间找到精准落点。

面对现代人对极简生活的追求,他在《攀岩系列黑胡桃电视机柜》的设计中,巧妙借鉴明清家具“四面平”的经典理念:刻意简化柜体线条,将复杂结构尽可能隐藏,最大程度为实用器物的展示腾出空间;同时创新采用挂墙腾空设计,既从视觉上强化了极简风格的轻盈感,又为机器人自由穿梭清洁预留了充足空间,让传统家具的设计智慧与现代化家居场景实现了完美适配。

攀岩系列-橱柜(黑胡桃电视机柜)

而在根雕作品《万重山》中,梁众城则将文化立意推向极致。他以李白“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的千古诗句为内核,在仅78毫米长的小叶紫檀底盘上,搭建出一幅浓缩长江壮阔的微观图景。他用天然朽木塑出斧劈千仞般的山峦肌理,以木刨花制成江心轻舟,以牙签雕琢船头渔夫造型,甚至用纤细的马尾毛模拟渔夫手中的船篙——于微观尺度里以小见大,凝练出长江奔涌的壮阔气韵,让诗的意境、画的留白与工艺的精巧,在方寸器物间完成了一场跨越时空的对话。

诗意山水微缩盆景《万重山》

即便是双人床这样以实用为核心的家具,他也为其注入了文化与情感的温度。这件作品以《道德经》中“一生二,二生三,三生万物”的东方哲学为设计灵感,既暗合床具作为“生活载体”的属性,又寓意生活生生不息的活力,传递对日常的美好期许。他为床具取名“归荑”,这一名字源自《诗经》中“爱情信物”的经典意象,让床具不再只是承载休憩功能的器物,更成为传递真挚情感的载体,为现代简约的居住空间,悄然添入了一份东方独有的浪漫意境。

归荑双人床

如今,他的作品早已超越“器物”的范畴——它们不仅是传统工艺的“活态标本”,让榫卯、诗境等千年智慧可触可感;更是东方美学的“当代转译者”,让古典意境在现代生活中自然流淌;还是连接文化根脉与现代生活的“情感纽带”,让器物成为承载生活温度的载体。

“让更多人感受到传统工艺的美,让传统工艺真正服务于现代生活,这是我一直想做的事。”梁众城的话语里,藏着对传统工艺传承的赤诚与对现代设计的清醒认知。他的设计就像一座桥,一端系着千年的工艺智慧、诗画意境的美学底蕴,另一端连着当代人的居住需求、极简美学追求与情感寄托。在匠心与创新的平衡中,他让东方美学以“可使用、可触摸、可共情”的姿态,走进了更多人的日常空间,也为当代设计如何“守正创新”,留下了一份兼具温度与深度的美学答案。